НИКОЛАЙ РЕРИХ О РОССИИ | Электронная библиотека

Да, были и есть разные России. Рерих имеет с собой

как раз одну Россию, которая есть творческая любовь и

которая держит тайны Космоса. От имени ее он и говорит,

идя по миру, и сеет свои слова плодотворно, возвышая их картинами.

Всеволод Иванов

Уже при жизни Рериха о нем создавались сказы:

«Из-за моря Варяжского дыбучими болотами, лядинами, дикой корбою показался на Руси муж как камень, с кремнем и плашкой, высек жаркий огонь и сотворил себе град камен.

Как свой на Руси, строил он русскую землю, со Святославом ходил на Царьград.

Он слышал, как вопил Перун на всю крещеную Русь в Новегороде и на Волхове бился о бервь. И видел он, как из-за Уральских гор прошли угры по Русской земле и, темные, канули за Карпаты. Он был на Каяле реке с полком Игоря, сына Святославля, внука Ольгова.

Прошел век и другой, и, под камнем, снегом заваленный, слышал он, как грозный царь гулял по Руси.

И вот через несколько веков опять показался он на Руси, но не с моря Варяжского, а из Костромы города, а сел в Петербурге на Мойке – уже не Рорик, как величали его в Новегороде, а Рерих.

И, как когда-то, он построил свой каменный город.

Вспомнил, как сон, и рассказал нам о камнях, о море, о морях, где плавал с дружиной, о великанах, о змее, о нойдах, об ангеле грозном, и как строилась Русь, и как измена русских князей отворила ворота на Русскую землю.

Синь его от сини северных сумерок.

Зелень от морской муравы.

Жаркой цвет от жарких костров.

Пламя от пламени стрел цареградских.

Он построил свой каменный город, просторный, как просторное море, и вольный, как вольность Господина Великого Новгорода, и жаркой цвет от жарких костров загорелся по Русской земле»Ремизов А.М. Жерлица дружинная / Рерих: [Альбом репродукций]. Пг.:

Свободное искусство, 1916. С. 83–85.

.

Роскошное иллюстрированное издание это на бумаге «верже»Верже (фр. papier verge — букв. полосатая бумага) — сорт бумаги высокого качества с водяным знаком в виде продольных и поперечных линий.

Роскошное иллюстрированное издание это на бумаге «верже»Верже (фр. papier verge — букв. полосатая бумага) — сорт бумаги высокого качества с водяным знаком в виде продольных и поперечных линий.со статьями видных художников, писателей, искусствоведов, вышедшее в 1916 году, оказалось итоговым для первого, дореволюционного периода творчества Н.К.Рериха.

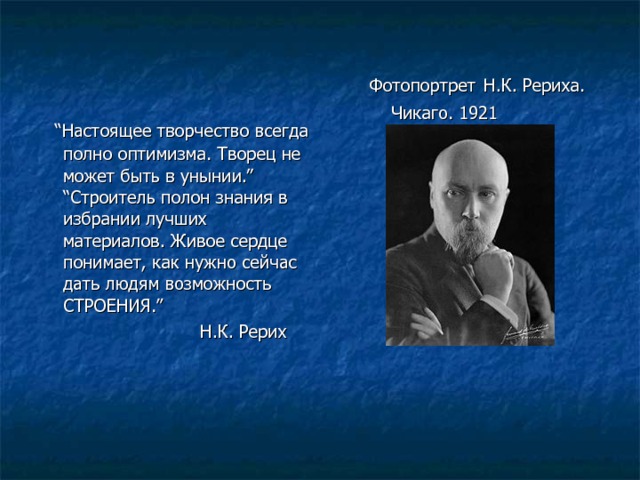

Примечательно, что отсчет своей творческой деятельности Н.К.Рерих начинал не с года создания своей первой картины «Гонец» (1897), а с первых заметок о природе, опубликованных шестнадцатилетним гимназистом в охотничьих журналах в 1890 году. Это показывает, что своей литературной деятельности, включая публицистику, художественную прозу, поэзию, художник придавал серьезное значение.

Славяне». Первая картина «Гонец» начинала цикл, затем следовало развитие действия: междоусобная война и последствия войны, строительство города («Город строят», 1902), приход варягов на службу («Заморские гости», 1901 – на сюжет этой картины также написана сюита «По пути из варяг в греки») и другие сюжеты.

Славяне». Первая картина «Гонец» начинала цикл, затем следовало развитие действия: междоусобная война и последствия войны, строительство города («Город строят», 1902), приход варягов на службу («Заморские гости», 1901 – на сюжет этой картины также написана сюита «По пути из варяг в греки») и другие сюжеты.Может показаться, что, обратившись к временам начала Руси, к языческому прошлому, к «долетописной» истории, молодой художник искал свое место, свою, незанятую «нишу», поскольку в русской исторической живописи безраздельно царил Суриков, а певцом православной Руси был Нестеров. На самом деле это была логически осмысленная ретроспективная программа художественного постижения прошлого, которая отвечала как научно-археологическим увлечениям Рериха, так и рано проявившемуся в нем стремлению к проникновению в глубинные тайны древних культур и религий.

Как художник Рерих всегда оставался верен этой ретроспективной программе и никогда не выходил из нее к современным темам. Проблемам современности были посвящены его публицистические статьи.

Свои статьи первого, дореволюционного периода творчества художник озаглавил выразительно – «О старине моления» (они вошли в 1 том Собрания сочинений Н.К.Рериха – только первый том и вышел в 1914 г.).

Поводом к появлению серии статей стала предпринятая Рерихом в 1903 г. поездка по древнерусским городам – «поездка за стариной», по словам самого художника, – чтобы воочию убедиться, «когда бывала красота на нашей земле». Художник объехал двадцать пять городов, написал девяносто этюдов – целую серию, названную им «Памятники русской старины».

«Пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь»Рерих Н.К. Россия. М.: МЦР, 2004. С. 27. Здесь и далее цитируется по настоящему сборнику.

.

.Но восхищение красотой памятников прошлого, почитание родной старины, как ни благородно оно, само по себе недостаточно. Любовь к старине должна быть действенна. Памятники надо защищать и охранять.

Рерих описывает факты варварского небрежения стариной, факты разрушения и порчи истинно прекрасного и, уступая своей природной сдержанности, горячо убеждает:

«Грех, если родные, близкие всем наши памятники древности будут стоять заброшенными. Дайте памятнику живой вид, возвратите ему то общее, в котором он красовался в былое время, – хоть до некоторой степени возвратите! Не застраивайте памятников доходными домами; не заслоняйте их казармами и сараями. Дайте тогда молодежи возможность смотреть памятники, и она, наверное, будет стремиться из тисков современности к древнему, так много видевшему делу»Там же. С. 18–19..

Строки эти и ныне звучат злободневно, как и другие:

«По всей России идет тихий, мучительный погром всего, что было красиво, благородно, культурно»Рерих Н.

К. Собрание сочинений. М.: Изд-во И.Д.Сытина, 1914. С. 171..

К. Собрание сочинений. М.: Изд-во И.Д.Сытина, 1914. С. 171..«Печально, когда умирает старина. Но еще страшнее, когда старина остается обез-ображенной, фальшивой, поддельной»Там же. С. 172..

Говоря словами Рериха: «Как это все старо и как все это еще ново»Рерих Н.К. Россия. С. 19..

Художник ведет речь не просто об охране памятников, шире – об охране старины, прошлого в целом, и еще шире – об охране всей родной земли. Сохранять надо не только па-мятники – дело рук человеческих, но и саму природу, окружающий человека мир. Памятник не живет изолированно, он связан с окружающей средой, с природой. Природа русской зем-ли – тоже ее историческая память. Она свидетельница того, что «случилось на нашей вели-кой равнине». «Везде что-то было. Каждое место полно минувшего»Рерих Н.К. Избранное. М.: Советская Россия, 1979. С. 78.. Надо сохранять «исто-рический пейзаж», русский пейзаж во всей первозданности.

«Много на Руси истинной при-роды; надо беречь ее»Рерих Н.К. Собрание сочинений. С. 87.. И не потому только, что прекрасное хрупко и его всегда надо обере-гать. Природа нерасторжимо входит в бытие народа: «Там, где природа крепка, где природа не тронута, там и народ тверд без смятения»Рерих Н.К. Россия. С. 51..

«Много на Руси истинной при-роды; надо беречь ее»Рерих Н.К. Собрание сочинений. С. 87.. И не потому только, что прекрасное хрупко и его всегда надо обере-гать. Природа нерасторжимо входит в бытие народа: «Там, где природа крепка, где природа не тронута, там и народ тверд без смятения»Рерих Н.К. Россия. С. 51..Для художника же, для деятеля культуры, для каждого из живущих на этой земле по-знание прошлого, памятников старины, постижение природы и осознание значимости род-ного достояния важно потому, что – «Не знающий прошлого не может думать о будущем»Рерих Н.К. Собрание сочинений. С. 219..

Таково творческое убеждение Рериха, девиз всей его деятельности.

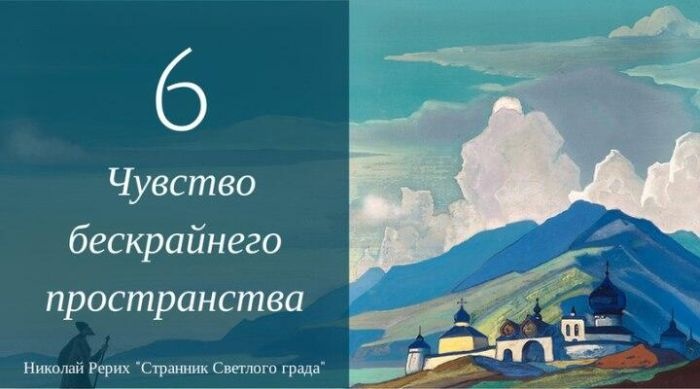

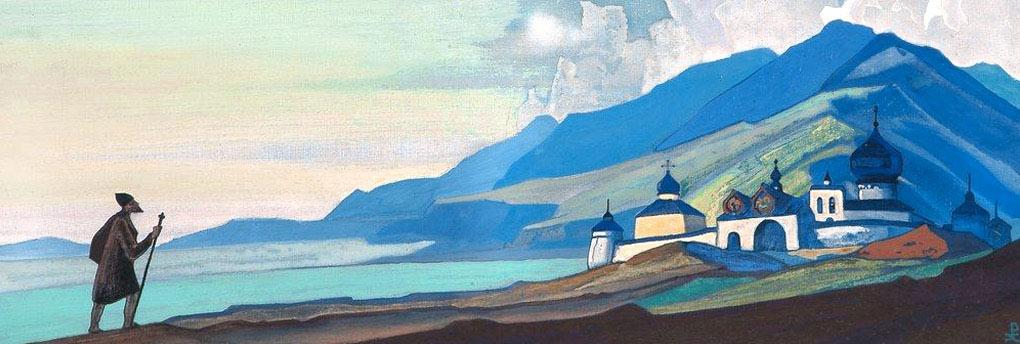

Мы сказали выше, что творчество Рериха представляет собой четко продуманную, ло-гическую цепь. Начав с «археологических» картин – «ученой живописи», как можно ее опре-делить, – он шел к «доисторическим фантазиям», к легендарным сюжетам, спускаясь по ве-кам все глубже. Родное, охранять которое он призывал, не означало для него замыкания уз-ко-национальными рамками, напротив, оно тем и было ценно, что давало выход просторно-му вселенскому чувству.

Россия, Русь удивительна, уникальна тем, что являет собой стык многих культур, счи-тает Рерих. «Россия – чудесный, единственный в мире край, куда по воле судьбы текут пути многих странников мира»См.: Эрнст С.Р. Н.К.Рерих. Пг., 1918.. Озирая русское прошлое, он ищет, «когда именно бывала ра-дость искусства на наших землях»Рерих Н.К. Собрание сочинений. С. 118.. Примечательно, что Рерих избегает периода русской классики и начинает с допетровской Древней Руси, спускаясь по историческим пластам все ниже. Он говорит о выработке русской самобытности под воздействием норманно-варяжской, татарской и итало-византийской культур. «Прекрасные заветы великих итальян-цев слышатся в работе русских артелей; татарщина внесла в русскую кисть капризность Востока»Там же. С. 123.. Конечно, с этим утверждением не все согласятся, но сказано это было не с целью умаления одного и возвеличения другого, а в убежденном приятии культуры как общего дос-тояния, равно всем принадлежащего, где нет своих и чужих. И, спускаясь все ниже по исто-рическим эпохам, к временам пра-культур, праязыков, художник видит там некую общую «правду и красоту великой древности».

Человек как феномен вселенной с самого начала на-делен творческим даром. Поиски красоты, «радости искусства» идут «через откровения ка-менного века». Первобытные люди «были близки природе, они знали красоты ее. Они знали то, чего мы не ведаем уже давно Понимать каменный век как дикую некультурность – будет ошибкою неосведомленности Человек каменного века родил начала всех блестя-щих культур; он мог сделать это. От инородца – нет дороги; он даже утрачивает всякую власть над природой»Там же. С. 137..

Человек как феномен вселенной с самого начала на-делен творческим даром. Поиски красоты, «радости искусства» идут «через откровения ка-менного века». Первобытные люди «были близки природе, они знали красоты ее. Они знали то, чего мы не ведаем уже давно Понимать каменный век как дикую некультурность – будет ошибкою неосведомленности Человек каменного века родил начала всех блестя-щих культур; он мог сделать это. От инородца – нет дороги; он даже утрачивает всякую власть над природой»Там же. С. 137..Диапазон его творчества в эти и последующие предвоенные и предреволюционные годы как всегда широк и разнообразен. Он касается славянского прошлого и древнерусской легенды, скандинавского эпоса и, еще осторожно, индийского. Он выполняет и церковные работы – церковь в Талашкино под Смоленском, росписи Троицкого собора Почаевской Лавры.

Обладая «всемирной отзывчивостью», в своих работах Рерих оставался верен своему пантеистическому чувству, своему дару «всеведения», приятия всех культур и религий.

Обладая «всемирной отзывчивостью», в своих работах Рерих оставался верен своему пантеистическому чувству, своему дару «всеведения», приятия всех культур и религий.Пожалуй, лучше всех понявший дореволюционное творчество Рериха поэт Михаил Кузмин определял: «Рерих – прежде всего художник, настойчивый и неколеблющийся мас-тер, украситель, тугое сердце, неизливающаяся душа, которой скорее сродни отвлеченные догматические истины, выраженные в блестящих аллегориях, чем экстазы и умиления. Но влюблен он в это внутренне чуждое ему искусство иконописи, как никто…»

Действительно, эпический дар Рериха таков. Он остро чувствует красоту во всех ее проявлениях и способен воплощать ее в «блестящих аллегориях». В том, что «Красота спасет мир», – по Достоевскому – он был убежден.

Рериха называли «тайноведом», «тайнодумом». Его картины, сами по себе, были свое-образными философемами и мифологемами. Бесспорно лишь одно: всю жизнь художник был занят поисками Истины и Красоты.

Знакомство с Индией – сначала опосредованное, через книги, произведения искусства – открывало новые горизонты.

Помимо духовных горизонтов Индия приобретала огромное культурологическое значение, ибо в ретроспективной схеме «радости искусства» мысль о взаимодействии культур логично вела к идее «прародины» индоевропейских народов. Будем помнить, что речь идет не о научности или ненаучности этой теории, а о ее художественной привлекательности. Рерих – художник, мыслитель, сознательно шел в глубины истории, на-чав со славянской древности, все далее уходя к временам зарождения религий и цивилиза-ций, чтобы обрести там некие первоэлементы бытия, одним из которых является Красота, вечный источник искусств.

Помимо духовных горизонтов Индия приобретала огромное культурологическое значение, ибо в ретроспективной схеме «радости искусства» мысль о взаимодействии культур логично вела к идее «прародины» индоевропейских народов. Будем помнить, что речь идет не о научности или ненаучности этой теории, а о ее художественной привлекательности. Рерих – художник, мыслитель, сознательно шел в глубины истории, на-чав со славянской древности, все далее уходя к временам зарождения религий и цивилиза-ций, чтобы обрести там некие первоэлементы бытия, одним из которых является Красота, вечный источник искусств.Вселенское чувство все больше овладевает художником в предреволюционный пери-од. В канун мировой войны он создает картины и сказки на темы индийской мифологии, а под впечатлением от посещения выставки индийского искусства пишет рубежную для себя статью «Индийский путь» (1913).

«Уже давно мечтали мы об основах индийского искусства. Невольно напрашивалась преемственность нашего древнего быта и искусства от Индии.

В интимных беседах часто устремлялись к колыбели народной, а нашего славянства в частности. Мы поняли зна-чение византийских эмалей. Мы поняли, наконец, и ценность наших прекрасных икон. Те-перь иконы уже вошли в толпу и значение их укреплено. Через Византию грезилась нам Ин-дия, вот к ней мы и направляемся. Живет в Индии красота. Заманчив великий Индий-ский путь»Рерих Н.К. Собрание сочинений. С. 258–261..

В интимных беседах часто устремлялись к колыбели народной, а нашего славянства в частности. Мы поняли зна-чение византийских эмалей. Мы поняли, наконец, и ценность наших прекрасных икон. Те-перь иконы уже вошли в толпу и значение их укреплено. Через Византию грезилась нам Ин-дия, вот к ней мы и направляемся. Живет в Индии красота. Заманчив великий Индий-ский путь»Рерих Н.К. Собрание сочинений. С. 258–261..Логика художественного и идейного развития Рериха была такова, что выход его на «индийский путь» был неизбежен. Поэтому революционные события не стали для него такой жестокой ломкой жизни и творчества, как для ряда деятелей русской культуры. Не пришлось и эмигрировать – в революционные годы Рерих с семьей проживал на территории, отошед-шей к независимой Финляндии.

Как и многие деятели русской культуры, он увидел всю сложность и опасность Ок-тябрьского переворота. Поступавшие за границу сообщения о гонениях на деятелей культу-ры, о расстрелах и разрушениях возмущали его. Всегда уравновешенный, выдержанный в поведении и словах, Н.

К.Рерих отозвался резко. «Разрушителями культуры» – назвал он большевиков. Справедливости ради заметим, что полученные Рерихом сведения с родины, к счастью, не во всем оказались верны, но, безусловно, разрушительный пафос большевизма он понял и изобличил. «Вульгаризм и лицемерие. Предательство и подкуп. Искажение всех святых основ человечества – вот что такое большевизм. Это наглый монстр, обманывающий человечество»Рерих Н.К. Россия. С. 37..

К.Рерих отозвался резко. «Разрушителями культуры» – назвал он большевиков. Справедливости ради заметим, что полученные Рерихом сведения с родины, к счастью, не во всем оказались верны, но, безусловно, разрушительный пафос большевизма он понял и изобличил. «Вульгаризм и лицемерие. Предательство и подкуп. Искажение всех святых основ человечества – вот что такое большевизм. Это наглый монстр, обманывающий человечество»Рерих Н.К. Россия. С. 37..Подобно ряду интеллектуалов Запада, поначалу осудивших большевизм, а затем, по окончании гражданской войны и при относительной стабилизации режима, перешедших на лояльные позиции, схожую эволюцию во взглядах претерпел и Рерих. Совершая свое знаме-нитое путешествие через «Сердце Азии» (так озаглавил художник свою книгу об этом путе-шествии), Рерих с семьей ненадолго заехал в Москву. Правда, по взаимной договоренности с правительственными органами, визит прошел без широкой огласки. Но для самого художни-ка, конечно, значила немало эта, увы, последняя встреча с родиной в 1926 году.

Вселенское чувство, та самая «всемирная отзывчивость» русского человека, по Досто-евскому, вкупе с ясными практическими задачами побудили Рериха к грандиозному деянию – созданию в Нью-Йорке целого ряда культурно-просветительных организаций, включаю-щего в себя Институт объединенных искусств, Международный художественный центр «Венец мира» и Музей Рериха.

«Искусство объединит человечество» – был девиз международного центра. Это была великая идея, как и идея Пакта Мира – об охране культурных ценностей, так называемого Пакта Рериха, предложенного художником в канун второй мировой войны.

Оба этих великих деяния не нашли понимания в то время, но неизменным оставалось убеждение художника, что «сердце народов все-таки имеет общечеловеческий язык»Рерих Н.К. Россия. С. 40.. Этот язык – искусство. Искусство же проявляется в национальной форме и тем обогащает сокро-вищницу мировой культуры.

В своей деятельности «международного художника» Рерих не уходил от русских дум и русских тем.

Так, в двадцатые годы им создана живописная серия «Санкта» – о русских святых, о преподобном Сергии Радонежском, в тридцатые годы создана своеобразная тибе-то-русская богатырская серия на темы русских былин. Образы русской и восточной культур оказываются объединенными, поскольку едино само человечество: «Во имя красоты знания, во имя культуры стерлась стена между Западом и Востоком»Рерих Н.К. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. Рига: Виеда, 1992. С. 257..

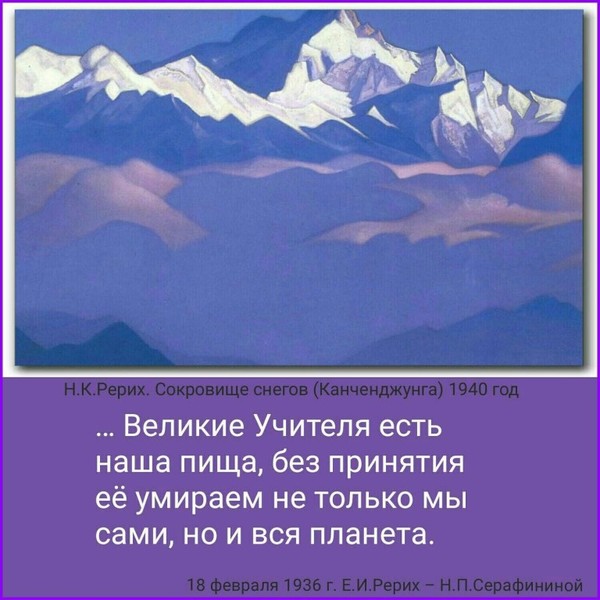

Так, в двадцатые годы им создана живописная серия «Санкта» – о русских святых, о преподобном Сергии Радонежском, в тридцатые годы создана своеобразная тибе-то-русская богатырская серия на темы русских былин. Образы русской и восточной культур оказываются объединенными, поскольку едино само человечество: «Во имя красоты знания, во имя культуры стерлась стена между Западом и Востоком»Рерих Н.К. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. Рига: Виеда, 1992. С. 257..Второй родиной Рериха становится Индия. Он поселяется в предгорьях Гималаев, в долине Кулу, священном месте индусов. Там создает он серии картин на мифологические темы и знаменитые гималайские пейзажи, каждый из которых можно назвать философской поэмой в красках.

Свою общественную деятельность этого периода творчества художник полагал как служение человечеству. Его публицистическое наследие двадцатых и тридцатых годов ог-ромно, это многочисленные статьи в периодике и сборники статей и очерков. Это возвышен-ные гуманистические призывы к утверждению Красоты и Культуры в годы, когда дух чело-веческий «смутился во взаимовредительстве».

«И когда утверждаем: Любовь, Красота, Действие, – мы знаем, что произносим фор-мулу международного языка. Под знаком Красоты мы идем радостно. Красотою побе-ждаем. Красотою молимся. Красотою объединяемся»Там же. С. 150..

«Берегите, берегите прежде всего не материальные блага, а искусство»Иванов Вс.Н. Рерих — художник-мыслитель. Рига: Угунс, 1937. С. 91..

«Культура есть прежде всего человеческое делание во имя осознанного Добра, Света, Блага»Там же. С. 70..

«Пылайте сердцами и творите любовью»Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. Рига: Виеда, 1991. С. 106..

Так призывал художник в те тревожные годы.

Вселенское чувство не означало для Рериха умаления чувства Родины, растворения его в общих, отвлеченных понятиях, напротив, понятию родины, России придается им кос-мическое значение как родине духа, как пути к Высшему.

Он говорил:

«Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия.

Поверх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь.

Поверх всяких красот есть одна красота, ведущая к познанию Космоса»Рерих Н.

К. Цветы Мории. Берлин: Слово, 1921. С. 5..

К. Цветы Мории. Берлин: Слово, 1921. С. 5..Служение человечеству означало для художника служение и родине, как и обратно – служение родине в высшем смысле есть и служение человечеству.

Следуя этому убеждению, нет места национальной узости, превозношению одного народа над другим, того, что определяется словами национализм и шовинизм.

Этих отрицательных качеств, по мнению художника, лишен русский народ. «Радость наша в том, что русский народ не шовинист. Он и добр от широты мысли»Рерих Н.К. Россия. С. 66.. На протяжении тридцатых годов все чаще обращается Рерих мыслями к России, о русском народе, словно бы предчувствуя грядущие испытания. Да и не может быть иначе, потому что и вне родины остается с ней сердечная связь:

«Не найдется такое жестокое сердце, чтобы сказать: не мысли о Родине». «Небреже-ние к Родине было бы прежде всего некультурностью». «Защита Родины – есть и оборона культуры»Рерих Н.К. Нерушимое. Рига: Угунс, 1936. С. 317–318..

Рерих утверждает не только «великое значение ценностей Российских»Рерих Н.

К. Россия. С. 59., но и сам народ: «Именно этому великому народу дано и великое слово ПОДВИГ. Русский народ уже много раз доказывал свое бескорыстие, и потому он удостоен и подвига»Там же. С. 61..

К. Россия. С. 59., но и сам народ: «Именно этому великому народу дано и великое слово ПОДВИГ. Русский народ уже много раз доказывал свое бескорыстие, и потому он удостоен и подвига»Там же. С. 61..Когда началась война с нацистской Германией, Рерих выступил как русский патриот. Отрезанный от родины, находясь в глубине Индии, куда скупо доходили вести, он постоянно откликается статьями на происходящее. В самые тяжелые, первые годы войны он верил, что родина одолеет и это испытание. «В грозе и молнии кует народ русский славную судьбу свою. Потрясения лишь вздымали народную мощь » .Там же. С. 67.

Но не пропустим вниманием и то, что патриотизм Рериха зрячий, он отделял подвиг народа от поступков и слов его правителей. Так, когда Сталин в ноябрьской речи сорок пер-вого года прошелся по адресу «интеллигентиков», явно играя на низших инстинктах толпы, Рерих дал его словам возмущенную отповедь: «В час, когда все единение необходимо, оно (правительство. – Г.Г.) не может клеймить мозг государства»Рерих Н.

К. Россия. С. 70.. Герои – так называет он культурных тружеников страны.

К. Россия. С. 70.. Герои – так называет он культурных тружеников страны.Победа России в страшной войне, возросший международный авторитет великой страны побуждали в первые послевоенные годы многих представителей русского культурно-го зарубежья задумываться о возвращении на родину, надеясь на послевоенное смягчение режима. Вряд ли Рерих испытывал иллюзии в отношении режима, но на родину он стремил-ся, вел переговоры, начинал готовиться к переезду.

Ныне мы можем только гадать, что было бы с Рерихом в случае его возвращения в Россию в те годы, когда раскручивался новый виток идеологического террора. Несовмести-мы «водитель культуры», «международный художник» и «борьба с космополитизмом». Судьба избавила его от этого испытания. 13 декабря 1947 года он умер.

Бесспорно и дорого для нас само устремление художника на родину – оно подтвер-ждает, что до конца дней, при всей вселенскости устремлений, он остался русским художни-ком. Россия и в разлуке постоянно была для него чашей живой воды.

Рерих, художник-мудрец, конечно, знал, что исторические испытания, переживаемые народом, как ни тягостны, но преходящи и нашим упованием на будущее является великое прошлое народа, его культура, его творческий дух. Рерих глубоко верил в духовность и нрав-ственную силу русского народа. В очерке «Чаша неотпитая» он писал:

«Знаю, пройдет испытание. Всенародная, крепкая доверием и делом Русь стряхнет пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Наберется сил. Найдет клады подземные.

Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный целебный родник. Сре-ди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила.

Русь верит и ждет»Там же. С. 52..

Генрих Гунн

‹ Н.К.Рерих. Россия up ЧАША НЕОТПИТАЯ ›

Художник Николай Рерих: «Для народа русского мы трудились – ему несем знания и достижения»

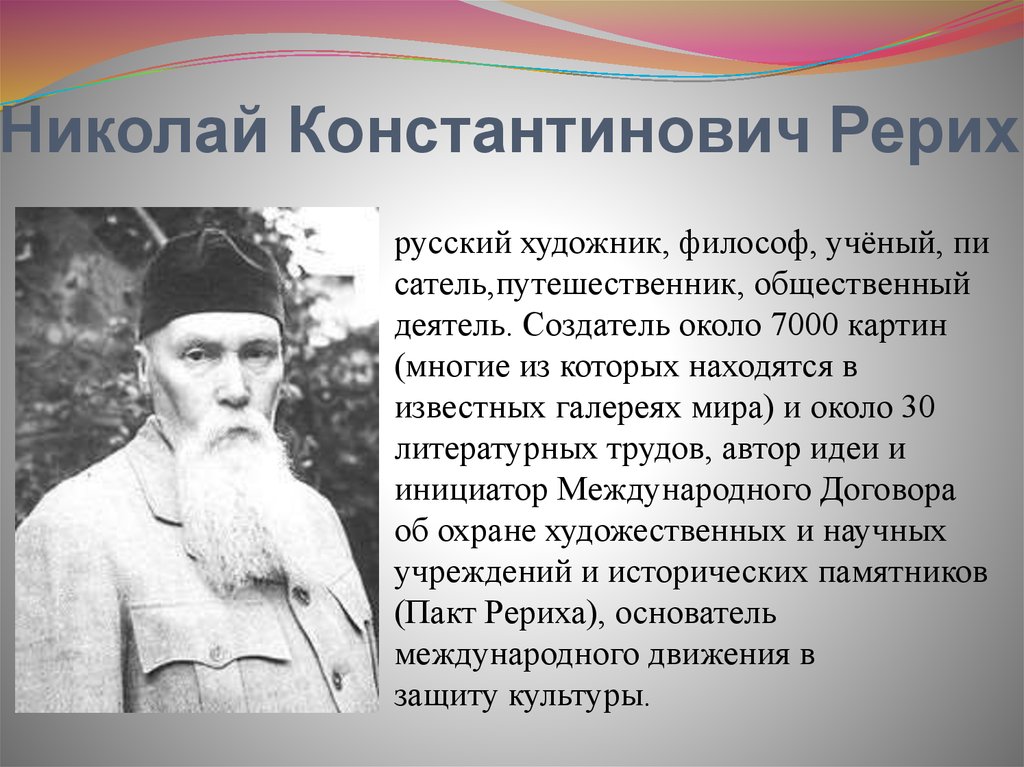

27 сентября 1874 года родился Николай Константинович Рерих

Юрист с душой художникаПрирода наградила Николая Рериха завидным упорством – еще в юности он понял, что тяготеет к археологической науке и живописи, однако пойти по избранному пути оказалось нелегко. Отец Рериха прочил сыну будущее нотариуса и мечтал, чтобы тот продолжил семейное дело. Николай решил проблему с присущей ему настойчивостью: одновременно поступил на юридический факультет Петербургского университета и в Академию художеств. В дипломной работе под названием «Правовое положение художника в Древней Руси» он смог соединить сразу две своих специальности. Друзья семьи Рерихов из творческой среды – например, известный скульптор, автор монумента «Тысячелетие России» Михаил Микешин – горячо поддерживали начинания Николая, заметив его талант.

Отец Рериха прочил сыну будущее нотариуса и мечтал, чтобы тот продолжил семейное дело. Николай решил проблему с присущей ему настойчивостью: одновременно поступил на юридический факультет Петербургского университета и в Академию художеств. В дипломной работе под названием «Правовое положение художника в Древней Руси» он смог соединить сразу две своих специальности. Друзья семьи Рерихов из творческой среды – например, известный скульптор, автор монумента «Тысячелетие России» Михаил Микешин – горячо поддерживали начинания Николая, заметив его талант.

Первым крупным успехом Рериха стала картина «Гонец» – за нее он получил официальное звание художника в 1897 году, когда выпускался из Академии. Несмотря на природную одаренность, Николай Рерих никогда не отличался тщеславием и был весьма самокритичен. Любую творческую неудачу он переживал очень болезненно. В ранних дневниках Рериха сохранилась такая заметка, в отчаянии сделанная молодым художником: «Этюд я сегодня испортил окончательно. Ничего из него не выйдет. …Ой, чую, удалят. Какими глазами посмотрят на меня знакомые. Не допусти, Господи, позора!». Позора не случилось – Рерих получил признание и одобрение коллег, а его «Гонца» для своей коллекции и будущей галереи приобрел сам Павел Третьяков.

Ничего из него не выйдет. …Ой, чую, удалят. Какими глазами посмотрят на меня знакомые. Не допусти, Господи, позора!». Позора не случилось – Рерих получил признание и одобрение коллег, а его «Гонца» для своей коллекции и будущей галереи приобрел сам Павел Третьяков.

Излюбленным мотивом живописи Николая Рериха оказалась история Древней Руси – недаром он еще в детстве увлекался археологическими раскопками, а во время учебы в университете с радостью сопровождал исследователя Веселовского и даже оказался первым, кто обнаружил древние курганы на территории современной Ленобласти. В 1901 году Николай Рерих женился на Елене Шапошниковой – правнучке полководца Михаила Илларионовича Кутузова. Супруга всецело разделяла увлечения художника и составила ему компанию в нескольких археологических экспедициях. Вместе они посетили более сорока русских городов, знакомясь с местной архитектурой и фольклором, фотографируя сохранившиеся предметы старины.

Рерих был уверен: «Пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь». Результатом путешествия четы Рерихов стала серия полотен под общей тематикой – «Начало Руси, славяне». Конечной точкой маршрута Николая Константиновича стало имение благотворительницы Марии Тенишевой – Талакшино. Там он встретился с художниками Александром Бенуа, Константином Коровиным и Михаилом Врубелем. Вместе живописцы занялись восстановлением техники древних ремесел. Впоследствии свое увлечение стариной, русскими сказками и былинами Рерих использовал во время работы над декорациями и эскизами к операм Римского-Корсакова и балету Стравинского.

Результатом путешествия четы Рерихов стала серия полотен под общей тематикой – «Начало Руси, славяне». Конечной точкой маршрута Николая Константиновича стало имение благотворительницы Марии Тенишевой – Талакшино. Там он встретился с художниками Александром Бенуа, Константином Коровиным и Михаилом Врубелем. Вместе живописцы занялись восстановлением техники древних ремесел. Впоследствии свое увлечение стариной, русскими сказками и былинами Рерих использовал во время работы над декорациями и эскизами к операм Римского-Корсакова и балету Стравинского.

В 1904 году Николай Рерих принял участие во Всемирной выставке, проходившей в США, а затем посетил несколько европейских столиц – Берлин, Вену, Прагу и другие. Повсюду его работы встречали восторженными отзывами – тема Древней Руси и «загадочной русской души» в те годы была интересна многим на западе. Вместе с тем Николай Константинович не бросал свои научные изыскания: в 1910 году он передал Музею этнографии и антропологии в Петербурге богатейшую коллекцию из тридцати тысяч предметов каменного века – все найдены в экспедициях и путешествиях по стране. Через три года Николай II наградил художника орденом Святого Владимира четвертой степени. Рерих стал академиком в России, Германии и Франции.

Через три года Николай II наградил художника орденом Святого Владимира четвертой степени. Рерих стал академиком в России, Германии и Франции.

В 1910-х годах Рериха захватила новая обширная тема, полная тайн – философия востока, в особенности – Индии. Он написал несколько картин на индийские мотивы и окунулся в загадочный мир оккультизма. «Мы окружены чудесами, но, слепые, не видим их. Мы напоены возможностями, но, тёмные, не видим их», – писал Николай Рерих, обращая внимание на то, как много скрытых смыслов таится как в русских преданиях, так и в легендах востока. Рерих слыл заядлым путешественником, для которого впечатления и новые знания были гораздо важнее бытового комфорта. Современники художника говорили, что Николаю Константиновичу достаточно одного небольшого несессера для того, чтобы отправиться в очередную страну. Светской персоной он не слыл, к роскоши был безразличен, а на приемы годами надевал один и тот же качественно пошитый фрак.

В 1923 году Николай Рерих организовал масштабную восточную экспедицию. Посещая страны Азии, он изучал манускрипты, общался с местным населением, подробно писал об интересных обычаях и традициях. Результатом поездки стали не только удивительной красоты полотна (более пятисот!), но и книги: «Алтай-Гималаи» и «Сердце Азии». В гималайской долине Куллу Рерих с женой основали научный институт, которому дали поэтичное название – «Свет утренней звезды». За свою деятельность по сохранению культурных ценностей Николай Рерих едва не стал Нобелевским лауреатом – его дважды номинировали на премию мира за так называемый «Пакт Рериха». Документ, составленный художником, регулировал вопросы охраны материальных и духовных достижений культуры разных стран и народов. «Пакт для защиты культурных сокровищ нужен не только как официальный орган, но как образовательный закон, который с первых школьных дней будет воспитывать молодое поколение с благородными идеями о сохранении истинных ценностей всего человечества», — утверждал Николай Константинович. «Пакт Рериха» стал единственным в своем роде проектом, принятым до середины XX века.

Посещая страны Азии, он изучал манускрипты, общался с местным населением, подробно писал об интересных обычаях и традициях. Результатом поездки стали не только удивительной красоты полотна (более пятисот!), но и книги: «Алтай-Гималаи» и «Сердце Азии». В гималайской долине Куллу Рерих с женой основали научный институт, которому дали поэтичное название – «Свет утренней звезды». За свою деятельность по сохранению культурных ценностей Николай Рерих едва не стал Нобелевским лауреатом – его дважды номинировали на премию мира за так называемый «Пакт Рериха». Документ, составленный художником, регулировал вопросы охраны материальных и духовных достижений культуры разных стран и народов. «Пакт для защиты культурных сокровищ нужен не только как официальный орган, но как образовательный закон, который с первых школьных дней будет воспитывать молодое поколение с благородными идеями о сохранении истинных ценностей всего человечества», — утверждал Николай Константинович. «Пакт Рериха» стал единственным в своем роде проектом, принятым до середины XX века.

Николай Рерих относился к тому типу людей, которых принято называть «человек мира». Он одинаково уверенно чувствовал себя как во время поездок по русской провинции, так и в период триумфальных «гастролей» по Европе или трудных азиатских экспедиций. И все же Россия была его домом, о судьбе которого он искренне переживал. В 1914 году художник провел несколько благотворительных выставок в поддержку солдат, раненых в битвах Первой мировой войны. Когда случилась Февральская революция, Рерихи находились в Карелии – там семья арендовала деревянный дом, стоявший прямо в сосновом бору. Когда председатель Временного правительства предложил Николаю Константиновичу пост министра изящных искусств, тот отказался. Вскоре у художника начались проблемы со здоровьем – Рерих тяжело восстанавливался после воспаления легких и уехал в Финляндию (как думалось ему, ненадолго). После Октябрьской революции границы оказались закрыты, и по независящим от него причинам живописец не вернулся на родину.

Так оставшуюся часть жизни Николай Рерих провел за пределами России – жил в Швеции, Англии, США, Индии. В годы Отечественной войны Рерих испортил отношения со многими эмигрантами из-за того, что активно поддерживал СССР и от души желал советскому народу одолеть нацистов. Недоброжелатели даже обвинили художника в сотрудничестве с советской разведкой – дескать, вот откуда у Рерихов деньги на исследования. Однако Николая Константиновича мало интересовали эти домыслы: коммунизм он считал «темной, разрушительной силой», но о своей родине и русских людях всегда отзывался с трепетом и уважением.

«Для кого же мы все трудились? Неужели для чужих? Конечно, для своего, для русского народа мы перевидали и радости, и трудности, и опасности. Для народа русского мы трудились. Ему несем знания и достижения», – рассуждал художник. Николая Рериха не стало в 1947 году – свое последнее пристанище он обрел в долине Куллу Гималайских гор.

Николай Рерих биографический очерк

Ранние годы

Николай Рерих родился в Санкт-Петербурге, Россия, 9 октября 1874 года, первенец адвоката и нотариуса Константина Рериха и его жены Марии. Он вырос в комфортной среде русской семьи, состоящей из представителей крупного среднего класса, с преимуществами общения с писателями, художниками и учеными, которые часто приезжали в гости к Рерихам. Уже в раннем возрасте он проявлял любознательность и талант к разнообразным занятиям. Когда ему было девять лет, известный археолог приехал проводить исследования в этом районе и взял юного Рериха на раскопки местных курганов. Приключение по раскрытию тайн забытых эпох своими руками пробудило интерес к археологии, который продлится всю его жизнь. Благодаря другим контактам он заинтересовался коллекционированием доисторических артефактов, монет и минералов и построил собственный дендрарий для изучения растений и деревьев. Еще совсем молодым Рерих проявил особые способности к рисованию, а к шестнадцати годам начал подумывать о поступлении в Академию художеств и о карьере художника. Однако его отец не считал живопись подходящим призванием для ответственного члена общества и настаивал на том, чтобы его сын пошел по его стопам в изучении права.

Он вырос в комфортной среде русской семьи, состоящей из представителей крупного среднего класса, с преимуществами общения с писателями, художниками и учеными, которые часто приезжали в гости к Рерихам. Уже в раннем возрасте он проявлял любознательность и талант к разнообразным занятиям. Когда ему было девять лет, известный археолог приехал проводить исследования в этом районе и взял юного Рериха на раскопки местных курганов. Приключение по раскрытию тайн забытых эпох своими руками пробудило интерес к археологии, который продлится всю его жизнь. Благодаря другим контактам он заинтересовался коллекционированием доисторических артефактов, монет и минералов и построил собственный дендрарий для изучения растений и деревьев. Еще совсем молодым Рерих проявил особые способности к рисованию, а к шестнадцати годам начал подумывать о поступлении в Академию художеств и о карьере художника. Однако его отец не считал живопись подходящим призванием для ответственного члена общества и настаивал на том, чтобы его сын пошел по его стопам в изучении права. Компромисс был достигнут, и осенью 189 г.3 Николай поступил одновременно в Академию художеств и в Петербургский университет.

Компромисс был достигнут, и осенью 189 г.3 Николай поступил одновременно в Академию художеств и в Петербургский университет.

В 1895 году Рерих познакомился с выдающимся писателем, критиком и историком Владимиром Стасовым. Через него он познакомился со многими композиторами и художниками того времени — Мусоргским, Римским-Корсаковым, Стравинским и басом Федором Шаляпиным. На концертах в Придворной консерватории он впервые услышал произведения Глазунова, Лядова, Аренского, Вагнера, Скрябина, Прокофьева, у него развилось жадное увлечение музыкой. Особенно ему нравился Вагнер, а позже, во время своей карьеры театрального художника, он создал оформление для большинства опер этого композитора. Более того, к живописи Рериха уместно применить музыкальные термины и аналогии. Он часто связывал музыку с использованием цвета и цветовых гармоний и применял этот смысл в своих оперных проектах. Как писала Нина Селиванова в своей книге «Мир Рериха»: «Изначальная сила творчества Рериха состоит в мастерской и четкой симметрии и определенном ритме, подобно мелодии эпической песни».

«Первоначальная сила творчества Рериха состоит в мастерской и подчеркнутой симметрии и определенном ритме, подобно мелодии эпической песни».

В конце 1890-х годов произошел расцвет русского искусства, особенно в Санкт-Петербурге, где авангардисты формировали группы и союзы во главе с молодым Сергеем Дягилевым, который на год или два опередил Рериха в юридической школе и был в числе первых оценил его талант живописца и исследователя русского прошлого.

Одним из первых достижений Дягилева было создание вместе с княгиней Марией Тенишевой и другими журнала «Мир искусства». Этот журнал прожил относительно недолго, но имел большое влияние в российских художественных кругах. Журнал объявил себя врагом академиков, сентименталистов и реалистов. Он познакомил своих читателей, состоявших в основном из интеллигенции, с жизненно важными элементами русских художественных кругов, европейского постимпрессионизма и модернистского движения. Рерих способствовал этому и входил в состав его редколлегии. Другими русскими художниками, участвовавшими в работе, были Александр Бенуа и Леон Бакст, которые впоследствии стали соавторами Рериха на заре дягилевского «Русского балета».

Другими русскими художниками, участвовавшими в работе, были Александр Бенуа и Леон Бакст, которые впоследствии стали соавторами Рериха на заре дягилевского «Русского балета».

Закончив университетскую диссертацию, Рерих планировал на год отправиться в Европу для посещения музеев, выставок, мастерских и салонов Парижа и Берлина. Перед отъездом он познакомился с Еленой, дочерью архитектора Шапошникова и племянницей композитора Мусоргского. Кажется, между ними сразу же возникло взаимное влечение, и вскоре они были помолвлены. По его возвращении из Европы состоялась их свадьба.

Елена Рерих была необычайно одаренной женщиной, талантливой пианисткой, автором многих книг, в том числе «Основ буддизма» и русского перевода Елены Блаватской Тайная Доктрина . Собранные ею письма в двух томах являются примером мудрости, духовной проницательности и простых советов, которыми она делилась со множеством корреспондентов — друзей, врагов и коллег.

Позже в Нью-Йорке Николай и Елена Рерихи основали Общество Агни Йоги, которое исповедовало живую этику, охватывающую и синтезирующую философии и религиозные учения всех веков.

Вдохновленный необходимостью обеспечить некоторый доход для своего нового хозяйства, Рерих подал заявление и получил должность секретаря Школы Общества поощрения художеств, став впоследствии ее главой, первой из многих должностей, которые Рерих займет. как учитель и представитель искусства.

Рерих решил перестроить Общество и спасти его от академической посредственности, в которой оно пребывало многие годы. Он ввел систему обучения искусству, которая кажется революционной даже по сегодняшним меркам: обучать всем искусствам — живописи, музыке, пению, танцам, театру и так называемым «промышленным искусствам», таким как керамика, роспись по фарфору, гончарное дело и механическое рисование — под одной крышей, и дать своим преподавателям полную свободу действий в разработке собственной учебной программы.

Перекрестное опыление искусств, которому способствовал Рерих, свидетельствовало о его склонности к гармонизации, сближению и нахождению соответствий между явными конфликтами или противоположностями во всех сферах жизни. Это было отличительной чертой его мышления, и это проявляется во всех дисциплинах, которые он исследовал. Он постоянно стремился разрушить разделение, и, действительно, даже в своем искусстве он бросил вызов категоризации и создал уникальную вселенную. В своих трудах по этике также видно, что он постоянно стремился связать этические проблемы с научным познанием окружающего мира.

Это было отличительной чертой его мышления, и это проявляется во всех дисциплинах, которые он исследовал. Он постоянно стремился разрушить разделение, и, действительно, даже в своем искусстве он бросил вызов категоризации и создал уникальную вселенную. В своих трудах по этике также видно, что он постоянно стремился связать этические проблемы с научным познанием окружающего мира.

Даром Рериха было то, что эти «связи» казались ему такими естественными и проявлялись во всех проявлениях жизни. И именно этот талант к синтезу, которым он восхищался в других и поощрял в юношестве, позволил ему соотнести субъективное с объективным, философское с научным, восточную мудрость с западным знанием и навести мосты понимания между такими кажущиеся противоречия. Он напомнил нам, что эти противоречия часто были результатом человеческого невежества и что расширение сознания, к которому каждый человек был обязан стремиться, в конечном итоге привело бы к признанию иллюзорности или относительности вещей. Как утверждает Гарабед Паэлян в своей книге «Николай Рерих»: Рерих «…узнал то, что другие люди игнорируют; воспринимал отношения между, казалось бы, изолированными явлениями и бессознательно ощущал присутствие неизвестного сокровища». Возможно, именно это «неведомое сокровище» в картинах Рериха говорит со зрителем, настроенным на этот скрытый смысл, и далее объясняет те трансцендентные чувства, которые некоторые испытывают через его полотна.

Как утверждает Гарабед Паэлян в своей книге «Николай Рерих»: Рерих «…узнал то, что другие люди игнорируют; воспринимал отношения между, казалось бы, изолированными явлениями и бессознательно ощущал присутствие неизвестного сокровища». Возможно, именно это «неведомое сокровище» в картинах Рериха говорит со зрителем, настроенным на этот скрытый смысл, и далее объясняет те трансцендентные чувства, которые некоторые испытывают через его полотна.

В 1902 году Рерихи отпраздновали рождение первого сына Георгия, а летом 1903 и 1904 годов отправились в длительное турне по сорока городам России. Цель Рериха состояла в том, чтобы противопоставить стили и исторический контекст русской архитектуры. Путешествие было открытием, потому что, куда бы они ни отправились, он мог найти остатки прошлого России — древние памятники, церкви, городские стены и замки. Он обнаружил, что во многих случаях ими пренебрегали на протяжении веков. Как археолог и историк искусства он осознавал, насколько важным ключом они являются для истории культуры России. Он решил привлечь внимание к ситуации и каким-то образом организовать их защиту и сохранение, и с этой целью написал серию из семидесяти пяти работ, изображающих строения. Опыт этого путешествия имел неизгладимый эффект, так как по возвращении в 19 г.04 года Рерих обнародовал план, который, как он надеялся, повсеместно обеспечит защиту таких культурных ценностей, план, воплощенный тридцать один год спустя в Пакте Рериха. Такого рода мышление не было распространено в те дни и предвосхищало то значение, которое сегодня большинство стран мира придают сохранению своего культурного наследия.

Он решил привлечь внимание к ситуации и каким-то образом организовать их защиту и сохранение, и с этой целью написал серию из семидесяти пяти работ, изображающих строения. Опыт этого путешествия имел неизгладимый эффект, так как по возвращении в 19 г.04 года Рерих обнародовал план, который, как он надеялся, повсеместно обеспечит защиту таких культурных ценностей, план, воплощенный тридцать один год спустя в Пакте Рериха. Такого рода мышление не было распространено в те дни и предвосхищало то значение, которое сегодня большинство стран мира придают сохранению своего культурного наследия.

В 1904 году Рерих написал первую из своих картин на религиозные темы. В основном это были русские святые и легенды, в том числе «Послание к Тирону», «Огненная печь» и «Последний ангел» — сюжеты, к которым он возвращался с многочисленными вариантами в последующие годы. Сокровище ангелов было описано одним писателем: «Сонм ангелов в белых одеждах безмолвно стоит ряд за рядом, охраняя таинственное сокровище, с которым связаны судьбы мира. Это иссиня-черный камень с вырезанным в нем изображением распятия, сияющим изумрудными оттенками». Ангелы — это раннее изображение иерархических Учителей, которые населяли сердце рериховской веры в Великое Братство, наблюдая и направляя человечество в его вечном пути эволюции. «Камень», изображенный Рерихом, — это репрезентация образа, который в разных формах повторяется в его картинах и во всех его произведениях. Слово «клад» занимает видное место в названиях многих картин Рериха, как, например, «Сокровище горы» и «Спрятанный клад». Он явно имеет в виду не материальные богатства, а духовные сокровища, которые погребены под землей, но доступны тем, у кого есть желание их раскопать.

Это иссиня-черный камень с вырезанным в нем изображением распятия, сияющим изумрудными оттенками». Ангелы — это раннее изображение иерархических Учителей, которые населяли сердце рериховской веры в Великое Братство, наблюдая и направляя человечество в его вечном пути эволюции. «Камень», изображенный Рерихом, — это репрезентация образа, который в разных формах повторяется в его картинах и во всех его произведениях. Слово «клад» занимает видное место в названиях многих картин Рериха, как, например, «Сокровище горы» и «Спрятанный клад». Он явно имеет в виду не материальные богатства, а духовные сокровища, которые погребены под землей, но доступны тем, у кого есть желание их раскопать.

Тем временем поиски Рерихом археологических сокровищ продолжались. Каменный век особенно заинтриговал его, и он собрал большую коллекцию артефактов той эпохи. Его картины часто отражали этот интерес, как, например, «Три глефы», в которых предмет носит археологический характер и связан с древней легендой. Рерих писал о необычайном сходстве приемов и способов орнаментации каменного века в далеких друг от друга регионах земного шара. Сравнивая эти соответствия, он пришел к поучительным выводам об общности человеческого самовыражения и творчества.

Рерих писал о необычайном сходстве приемов и способов орнаментации каменного века в далеких друг от друга регионах земного шара. Сравнивая эти соответствия, он пришел к поучительным выводам об общности человеческого самовыражения и творчества.

top

Театральные годы

В 1906 году Сергей Дягилев организовал в Париже выставку русской живописи. Среди них шестнадцать произведений Николая Рериха. В следующем году Дягилев представил парижской публике Федора Шаляпина вместе с музыкой Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, Рахманинова, Скрябина, Глазунова, Стравинского и других. В 1909 он представил Шаляпина в «Иване Грозном» Римского-Корсакова с костюмами и декорациями, разработанными Рерихом. В «Половецких танцах» из «Князя Игоря» Бородина, также поставленных Рерихом, и в других балетах Дягилев представил труппу русских танцоров, впоследствии прославившуюся как «Русские балеты», в которую входили Павлова, Фокин и Нижинский. Проекты Рериха способствовали его репутации красноречивого изображения древних культур и их обычаев.

Дягилев был пионером в искусстве, в котором дизайнер сотрудничал как «автор». Таким образом, Александр Бенуа повлиял на создание балета «Петрушка», а Николай Рерих был инициатором и вместе с Игорем Стравинским соавтором балета «Весна священная», или «Весна священная».

Первоначально озаглавленный «Великая жертва: картина языческой России», мотив балета вырос из увлечения Рериха древностью и, как он писал в письме Дягилеву, «прекрасной космогонией земли и неба». В балете Рерих стремился выразить первобытные обряды древнего человека, приветствовавшего весну, животворящую, и приносившего жертву Ярило, богу Солнца. Это была история, не похожая ни на один балет до него. Партитура Стравинского и хореография Нижинского были столь же неожиданными и вызвали споры, которые продолжались долгие годы.

На открытии в Париже 29 мая 1913 года один из зрителей так описал сцену: «Ничто из того, что когда-либо было написано о битве при Священном Писании, не дает даже слабого представления о том, что на самом деле произошло. Казалось, театр сотрясло землетрясение. Оно вздрогнуло. Люди выкрикивали оскорбления, выли и свистели, заглушая музыку. Были шлепки и даже удары кулаками… балет был потрясающе красив».

Казалось, театр сотрясло землетрясение. Оно вздрогнуло. Люди выкрикивали оскорбления, выли и свистели, заглушая музыку. Были шлепки и даже удары кулаками… балет был потрясающе красив».

Толкуя то, что можно было охарактеризовать как негативное, варварское поведение, Рерих позже писал: «Помню, как во время первого спектакля публика свистела и ревела так, что ничего даже не было слышно. Кто знает, может быть, в тот самый момент они внутренне ликовали и выражали это чувство, как самые первобытные народы. Но я должен сказать, что этот дикий примитивизм не имел ничего общего с утонченной примитивностью наших предков, для которых ритм, сакральный символ и утонченность жеста были великими и священными понятиями».

Sacre стал кульминацией сотрудничества Рериха с Дягилевым. Он признавал в импресарио истинного поборника русского искусства, а после смерти Дягилева в 1929 году писал: «Можно считать… заслуги Дягилева заслугой великой личности, но еще точнее было бы считать его подлинным представителем целого движения синтеза, вечно молодой представитель великого момента, когда современное искусство разрушило так много условностей и поверхностностей».

top

Тучи войны

В годы, непосредственно предшествовавшие Первой мировой войне, Рерих предчувствовал надвигающийся катаклизм, и его картины символически изображали ужасные масштабы конфликта, который, как он чувствовал, обрушивался на мир. Эти работы ознаменовали рождение Рериха-«пророка».

В «Битве в небесах» Рерих с помощью резкого контраста света и тьмы намекнул на ужасные события, которые вскоре постигнут Россию и всю Европу.

К этому времени в его изображении как исторических, так и природных тем символизм и использование аллегории стали важными составляющими его творчества. Как писал один критик: «Он населил свой мир не участниками преходящих драм и комедий, а выразителями самых стойких представлений о правде жизни, тысячелетней борьбе добра и зла, триумфальном шествии светлого будущего для всех». ».

top

Путешествие к другим берегам

В 1915 году Рерих заболел пневмонией, и его врач отправил его на выздоровление с семьей в Сортавалу, Финляндия. Это был период больших волнений во всем мире, и не меньше в жизни семьи Рерихов. В картинах Рериха того периода, таких как «Карелия — вечное ожидание» и «Ожидающая женщина», холодная, суровая местность скал и необитаемых берегов севера как бы выражает чувство острой тоски. В «Ожидающей женщине» ее взгляд устремлен на горизонт, как будто она ждет какого-то признака возвращения давно ушедших путешественников.

Это был период больших волнений во всем мире, и не меньше в жизни семьи Рерихов. В картинах Рериха того периода, таких как «Карелия — вечное ожидание» и «Ожидающая женщина», холодная, суровая местность скал и необитаемых берегов севера как бы выражает чувство острой тоски. В «Ожидающей женщине» ее взгляд устремлен на горизонт, как будто она ждет какого-то признака возвращения давно ушедших путешественников.

К 1917 году в России бушевала революция и возвращаться туда было опасно. Семья начала планировать поездку в Индию, магнетизм которой в эти годы ощущался все сильнее. Это стало возможным в 1918 году, когда шведский предприниматель пригласил Рериха выставить свои картины в Стокгольме. Оттуда семья отправилась в Лондон, где сэр Томас Бичем пригласил Рериха для оформления новой постановки «Принца Игоря» для оперы Ковент-Гарден.

top

Америка

Тем временем Чикагский институт искусств направил приглашение приехать в Америку. Она была принята, и в 1920 году гастроли успешно открылись в галерее Кингор в Нью-Йорке. Помимо выставок более 400 картин там и во многих городах США, Рерих разработал декорации и костюмы для спектаклей «Снегурочка» и «Снегурочка». Тристан и Изольда для Чикагской оперной труппы. Во время своего путешествия по Америке Рерих написал серию в Нью-Мексико и серию «Океан» в Монхегане, штат Мэн, где семья провела лето. Он откликнулся на дух предприимчивости, который он нашел в Америке, и часто писал о положительном влиянии ее развивающихся технологий на мир. Семена были посеяны, и на жизни людей повлияли магнетизм и чувство миссии Рериха.

Помимо выставок более 400 картин там и во многих городах США, Рерих разработал декорации и костюмы для спектаклей «Снегурочка» и «Снегурочка». Тристан и Изольда для Чикагской оперной труппы. Во время своего путешествия по Америке Рерих написал серию в Нью-Мексико и серию «Океан» в Монхегане, штат Мэн, где семья провела лето. Он откликнулся на дух предприимчивости, который он нашел в Америке, и часто писал о положительном влиянии ее развивающихся технологий на мир. Семена были посеяны, и на жизни людей повлияли магнетизм и чувство миссии Рериха.

В 1921 году в Нью-Йорке он основал Мастер-институт объединенных искусств, в котором он планировал реализовать образовательные концепции, которые он включил в учебную программу в Санкт-Петербурге. Он привлек талантливую группу инструкторов. Среди них были Димс Тейлор, преподававший теорию музыки и композицию, Роберт Эдмунд Джонс и Ли Симонсон, преподававшие театральное искусство, и высококлассные инструкторы на курсах, которые включали все музыкальные инструменты, аспекты живописи и рисунка, дизайн и иллюстрацию, скульптуру, архитектуру, балет, драматургия, журналистика и языки, а лекции читали такие известные личности, как Джордж Беллоуз, Клод Брэгдон, Норман Бел Геддес и Старк Янг.

Институт Мастеров процветал, но не просуществовал до 1937 года. Пока страна находилась в тисках Великой депрессии, а семья Рерихов находилась в экспедиции на Дальний Восток, средства закончились, и события привели к полному краху организации. над созданием которого трудились Рерих и его сторонники.

Только в 1949 году под руководством Сины Фосдик, одного из членов учредительного совета и преподавателя Института, институт возродился как Музей Николая Рериха в коричневом камне на Западной 107-й улице, где он оставался до настоящее. Многие картины из оригинальной коллекции теперь можно увидеть там, а за прошедшие годы были добавлены основные работы, что сделало ее одной из самых полных коллекций работ художника в мире.

Во время пребывания в Америке Рерихи продолжали планировать путешествие в Индию. Ориентация на восточные духовные ценности отразилась во многом в творчестве Рериха того времени. Это видно в его серии «Океан»: три картины «Сам пришел», «Мост славы» и «Чудо» демонстрируют духовную силу, которая начала характеризовать его работы. В «Мосте Славы» преподобный Сергий Радонежский идет в созерцании перед голубым мостом, образованным северным сиянием, рериховской метафорой будущего духовного моста, который соединит небо и землю.

В «Мосте Славы» преподобный Сергий Радонежский идет в созерцании перед голубым мостом, образованным северным сиянием, рериховской метафорой будущего духовного моста, который соединит небо и землю.

Между 1916 и 1919 годами Рерих написал сборник из 64 белых стихов, которые были опубликованы в Берлине на русском языке под названием «Цветы Мории», а затем опубликованы на английском языке как «Пламя в чаше». В них мы находим карту внутреннего путешествия Рериха и изложение его приверженности духовному поиску. Эти стихи вызывают в памяти некоторые образы, которые Рерих позже использовал в своих картинах, и в некотором роде помогают нам понять символы и значения, стоящие за некоторыми из них.

В своем эссе «Цветы Мории: тема духовного паломничества в поэзии Николая Рериха» Ирина Кортен пишет: «В основе системы верований Рериха лежит индуистская концепция безначальной и бесконечной вселенной, которая проявляется в повторяющихся циклах творения. и растворение материальных форм, вызванное пульсацией божественной энергии. В человеческом плане это означает подъем и падение цивилизаций, а в плане индивидуальной жизни — перевоплощение души…» Как пишет поэт Рерих в поэме «О вечном»:

В человеческом плане это означает подъем и падение цивилизаций, а в плане индивидуальной жизни — перевоплощение души…» Как пишет поэт Рерих в поэме «О вечном»:

Брат, оставим

все быстро меняющееся.

Иначе мы не успеем

обратить свои мысли к тому

, что неизменно для всех.

К вечному.

В мае 1923 года Рерихи наконец отправились в Индию, где в этой нестареющей стране, среди снегов Гималайского хребта, они стремились обратить свои мысли к Вечному.

top

Индия

Рерихи высадились в Бомбее в декабре 1923 года и начали путешествие по культурным центрам и историческим местам, встречаясь по пути с индийскими учеными, учеными, художниками и писателями. К концу декабря они уже были в Сиккиме, на южных склонах Гималаев, и по скорости, с которой они добрались до гор, ясно, что именно Гималаи и были их интересом.

Они отправились в исследовательское путешествие, которое должно было привести их в Китайский Туркестан, Алтай, Монголию и Тибет. Это была экспедиция в неизведанные регионы, где планировалось изучить религии, языки, обычаи и культуру жителей.

Это была экспедиция в неизведанные регионы, где планировалось изучить религии, языки, обычаи и культуру жителей.

Рерих написал об этой первой Центрально-Азиатской экспедиции в своей книге «Сердце Азии» и дает читателю яркое описание чудес земли и ее жителей. Однако изображения нигде не были такими яркими, как на примерно пятистах картинах, созданных в результате похода. В сериях «Канченджанга», «Сиккимский перевал», «Его страна», «Великий дух Гималаев» и «Знамена Востока» мы можем увидеть философские концепции и идеи, порождающие визуальные образы, и великолепие Северной Индии, создающее физическую обстановку.

В «Пути» фигура Христа прокладывает путь по извилистому пути через скалы и пики Гималаев, метафора опасных препятствий, с которыми сталкивается духовный путешественник. В картинах появляются восточные религиозные деятели и концепции, важными среди которых являются образы Господа Майтрейи — буддийского Мессии, Калки-Аватара Пуран, Ригдена Джапо Монголии или Белого Бурхана Алтая — все они описаны в легендах, связывающих их с Правителем Шамбалы, которому «суждено явиться на землю для окончательного уничтожения нечестивых, обновления творения и восстановления чистоты» (цит. по «Теософскому словарю» Е. П. Блаватской)

по «Теософскому словарю» Е. П. Блаватской)

Путь временами был трудным. Рерих сообщает, что было пройдено тридцать пять горных перевалов высотой от четырнадцати до двадцати одной тысячи футов. Но это были вызовы, для которых он чувствовал себя рожденным, считая, что суровость гор помогает человеку обрести мужество и развить силу духа. И, несмотря на препятствия, где бы они ни были, укреплялась вера Рерихов в сущностную благость жизни и духовность человека. Рериховская серия «Знамена Востока», состоящая из девятнадцати картин, изображающих мировых религиозных учителей, Мухаммеда, Иисуса, Моисея, Конфуция и Будду, а также индийских и христианских святых и мудрецов, явилась свидетельством единства религиозных устремлений и общности корней человеческого мировоззрения. вера.

Противопоставлением этим темам в картине Рериха является образ Женщины и предназначенная ей роль в грядущей эпохе, и можно предположить, что то, что Елена Рерих писала подруге в 1937 году, отражает собственную точку зрения Николая: «…женщина должна осознайте, что она сама заключает в себе все силы, и в тот момент, когда она стряхнет с себя вековой гипноз своего, казалось бы, законного подчинения и умственной неполноценности и займется многообразным образованием, она создаст в сотрудничестве с человеком новый и лучший мир… Космос утверждает величие творческого начала женщины. Женщина есть олицетворение природы, и природа учит мужчину, а не человек природе. Поэтому пусть все женщины осознают величие своего происхождения и пусть они стремятся к знаниям». (опубликовано в «Письмах Елены Рерих» 1935-1939, вып. II)

Женщина есть олицетворение природы, и природа учит мужчину, а не человек природе. Поэтому пусть все женщины осознают величие своего происхождения и пусть они стремятся к знаниям». (опубликовано в «Письмах Елены Рерих» 1935-1939, вып. II)

Николай Рерих изобразил великие женские божества в таких картинах, как «Ведущая», «Мадонна Лаборис», «Мать Мира». Эта последняя концепция, эквивалентная Лакшми и Кали в Индии, является одним из самых вдохновляющих образов Рериха, переданным с величием в глубоких тонах синего и фиолетового. Вклад Елены Рерих в жизнь и творчество Николая невозможно переоценить. Их союз лучше всего можно описать как сотрудничество на протяжении всей жизни в областях взаимных усилий. Ее философия, заключающая в себе живую этику, разделялась Николаем и вдохновляла его в работе и жизни. В какой-то момент на закате их лет приближался юбилей, и он записал в своем дневнике: «Сорок лет — не меньше сорока. В таком дальнем плавании, встречая множество бурь и опасностей извне, мы вместе преодолели все препятствия. И препятствия превратились в возможности. Я посвятил свои книги Елене, моей жене, другу, попутчику, вдохновительнице! Каждая из этих концепций была испытана в огне жизни. И в Петербурге, и в Скандинавии, и в Англии, и в Америке, и во всей Азии мы работали, учились, расширяли свое сознание. Вместе мы творили, и недаром сказано, что произведение должно носить два имени — женское и мужское».

И препятствия превратились в возможности. Я посвятил свои книги Елене, моей жене, другу, попутчику, вдохновительнице! Каждая из этих концепций была испытана в огне жизни. И в Петербурге, и в Скандинавии, и в Англии, и в Америке, и во всей Азии мы работали, учились, расширяли свое сознание. Вместе мы творили, и недаром сказано, что произведение должно носить два имени — женское и мужское».

В конце своей основной экспедиции в 1928 году семья поселилась в долине Кулу на высоте 6500 футов в предгорьях Гималаев, откуда открывался великолепный вид на долину и окружающие горы. Здесь они основали свой дом и штаб-квартиру Гималайского научно-исследовательского института Урусвати, который был организован для изучения результатов их экспедиции и тех исследований, которые еще предстояли. Деятельность института включала ботанические и этнолингвистические исследования, изучение археологических памятников. Под руководством своего отца двое сыновей Рерихов, Георгий и Святослав, создали коллекцию лекарственных трав и провели обширные исследования в области ботаники и древней медицины, а также тибетской и китайской фармакопеи.

В следующем году, возвращаясь в Нью-Йорк на открытие нового помещения Музея Рериха, Рерих поднял вопрос, который был близок его сердцу на протяжении многих лет. Используя Красный Крест в качестве примера, он предложил договор о защите культурных ценностей во время войны и мира — предложение, которое он безуспешно пытался продвигать в 1914 году. Консультируясь с юристами, сведущими в международном праве, он разработал Пакт , и предложил вывесить флаг над всеми местами, находящимися под его защитой. Этот флаг он назвал Знаменем Мира. Дизайн баннера представляет собой три сферы, окруженные кругом пурпурного цвета на белом фоне. Из многих национальных и индивидуальных интерпретаций этого символа, пожалуй, наиболее обычными являются интерпретации Религии, Искусства и Науки как аспектов Культуры, которая представляет собой окружающий круг; или прошлых, настоящих и будущих достижений человечества, охраняемых в кругу Вечности. Символ можно увидеть на печати Тамерлана, в тибетских, кавказских и скандинавских украшениях, на византийских и римских артефактах. Им украшен образ Страсбургской Мадонны. Его можно увидеть во многих картинах Рериха, прежде всего в «Мадонне Орифламме», где Женщина изображена как носительница и защитница Знамени. В этом знаке и сопровождающем его девизе Pax Cultura символизируется видение человечества Рерихом. Как он писал: «Давайте объединимся — вы спросите, каким образом? Согласитесь со мной: проще всего создать общий и искренний язык. Возможно, в Красоте и Знании». Усилия Рериха обнародовать такой договор увенчались, наконец, 15, 19 апреля35, в подписании народами Америки — членами Панамериканского союза — Пакта Рериха в Белом доме в Вашингтоне. Этот договор все еще в силе. Многие люди, группы и ассоциации по всему миру продолжают пропагандировать Пакт, Знамя и лежащие в их основе принципы.

Им украшен образ Страсбургской Мадонны. Его можно увидеть во многих картинах Рериха, прежде всего в «Мадонне Орифламме», где Женщина изображена как носительница и защитница Знамени. В этом знаке и сопровождающем его девизе Pax Cultura символизируется видение человечества Рерихом. Как он писал: «Давайте объединимся — вы спросите, каким образом? Согласитесь со мной: проще всего создать общий и искренний язык. Возможно, в Красоте и Знании». Усилия Рериха обнародовать такой договор увенчались, наконец, 15, 19 апреля35, в подписании народами Америки — членами Панамериканского союза — Пакта Рериха в Белом доме в Вашингтоне. Этот договор все еще в силе. Многие люди, группы и ассоциации по всему миру продолжают пропагандировать Пакт, Знамя и лежащие в их основе принципы.

Именно в его гималайских картинах легче всего найти свидетельство той возвышенности духа и миссионерства, которые побуждали Рериха к решению задач, которые он перед собой ставил. В них можно увидеть смысл драмы, срочность сообщения, которое нужно отправить или получить, путешественника, которого нужно поприветствовать, миссию, которую необходимо выполнить, путь к путешествию. Высокие горы символизируют духовные цели, которые человечество должно ставить перед собой. Рерих призывает людей к своему духовному предназначению и напоминает им об их долге готовиться к Новой Эре, в которой Ригден Джапо соберет свое войско и под Знаменем Света победит воинство тьмы. Рерих-воин был уже вооружен и верхом; он стремился собрать свою армию для битвы и приказал, чтобы на их нагрудниках было написано слово «культура».

Высокие горы символизируют духовные цели, которые человечество должно ставить перед собой. Рерих призывает людей к своему духовному предназначению и напоминает им об их долге готовиться к Новой Эре, в которой Ригден Джапо соберет свое войско и под Знаменем Света победит воинство тьмы. Рерих-воин был уже вооружен и верхом; он стремился собрать свою армию для битвы и приказал, чтобы на их нагрудниках было написано слово «культура».

Стремление к утонченности и красоте было для Рериха священным. Он считал, что хотя земные храмы и артефакты могут погибнуть, но мысль, порождающая их, не умирает, а является частью вечного потока сознания — устремлений человека, питаемых его направленной волей и энергией мысли. Наконец, он считал, что мир на Земле является предпосылкой выживания планеты и продолжающегося процесса духовной эволюции, и увещевал своих ближних помочь достичь этого мира, объединившись на общем языке Красоты и Знания.

Николай Рерих скончался в Кулу 13 декабря 1947 года. Его тело кремировали, а прах захоронили на склоне, обращенном к горам, которые он любил и изображал во многих из своих почти семи тысяч работ.

Его тело кремировали, а прах захоронили на склоне, обращенном к горам, которые он любил и изображал во многих из своих почти семи тысяч работ.

top

Музей Рериха, Манхэттен, Верхний Вестсайд, Концерты

фейсбук пинтерест

‹›

Посетите

Адрес

Музей Николая Рериха

319 West 107th Street

New York NY 10025

MAPDIRECTIONS

Чтобы узнать больше, перейдите на Карты Google »

Музей находится на 107-й улице, между Бродвеем и Риверсайд-драйв, ближе к Риверсайд-драйв.

Метро: , поезд №1 до 110-й улицы и Бродвея.

Автобус: Автобус M104 до 108-й улицы и Бродвея; Автобус М5 до 108-й улицы и Риверсайд Драйв

Автомобиль: В музее не предусмотрена парковка, которую можно найти на близлежащих улицах. Гаражи можно найти на 108-й улице, к востоку от Бродвея.

Часы работы музея

суббота, воскресенье с 13:00 до 17:00.

Вторник–пятница, полдень–16:00.

Выходной понедельник.

Также не работает в Новый год, 4 июля,

, День благодарения,

и Рождество.

Вход

Вход бесплатный, хотя

пожертвований приветствуются.

Доступность

Если вам нужно будет воспользоваться лифтом, мы просим вас позвонить нам как минимум за день. Есть два лестничных пролета, которые ведут к галереям второго и третьего этажей, поэтому, пожалуйста, спланируйте свое посещение соответствующим образом.

Чтобы получить доступ для инвалидных колясок, свяжитесь с нами как минимум за день. Мы не можем предоставить его в тот же день.

Контактный телефон

телефон: 212–864–7752 (в рабочее время)

электронная почта (с защитой от спама)

Мероприятия

В течение последних 70 лет Музей Николая Рериха регулярно проводит концерты и сольные концерты. Они всегда были и остаются бесплатными для публики, финансируемыми за счет собственного бюджета Музея и ваших пожертвований. Нам удалось организовать эти концерты без помощи города и каких-либо грантов. Существенным для наших усилий является постоянный интерес, забота и участие музыкантов. Ваши пожертвования очень важны для нас. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто решил оставить свой вклад и таким образом помочь сохранить концертные программы.

Они всегда были и остаются бесплатными для публики, финансируемыми за счет собственного бюджета Музея и ваших пожертвований. Нам удалось организовать эти концерты без помощи города и каких-либо грантов. Существенным для наших усилий является постоянный интерес, забота и участие музыкантов. Ваши пожертвования очень важны для нас. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто решил оставить свой вклад и таким образом помочь сохранить концертные программы.

• Вход свободный, но, пожалуйста, зарегистрируйтесь , чтобы принять участие в мероприятии! Регистрация открывается здесь, на нашем сайте, около полудня в понедельник перед концертом.

• Мы просим вас зарегистрироваться онлайн лично: мы не можем сделать это за вас .

• Если вы не предъявите билет за десять минут до начала концерта, мы не можем гарантировать, что вы получите место.

• Мы настоятельно не рекомендуем семьям посещать концерты с детьми до 13 лет. Тесное пространство и акустика усиливают малейшее беспокойство и шепот. Поэтому мы оставляем за собой право отказать им в размещении на главной галерее.

Поэтому мы оставляем за собой право отказать им в размещении на главной галерее.

• Обратите внимание , что опоздавшие будут рассаживаться только во время антракта .

Осень 2022

К сожалению, после долгих обсуждений мы отменили осенний концертный сезон 2022 года из-за сохраняющегося риска заражения Covid.

Прошедшие события

2020 Пятница, 28 февраля, 19:00.

Шейн Баркер , альт

Екатерина Попова , фортепиано

Иоахим Абенд: произведений скрипача и для скрипача Йозефа Иоахима9 Брахмса и Сахима0005

программа »

Без антракта

Концерт заканчивается примерно в 20:10.

2020 Пятница, 21 февраля, 19:00.

Andrey Tchekmazov , Cello

Yoni Levyatov , Piano

Locatelli, Beethoven, Schumann, Levyatov, Schubert

Program »

991117.

Концерт заканчивается около 20:30.

2020 Пятница, 7 февраля, 19:00.

Дейран Мэннинг , фортепиано

Бах: Вариации Гольдберга

программа »

Без антракта

Концерт заканчивается около 20:20.

2020, пятница, 31 января, 19:00.

Виктория Шварцман , фортепиано

Бетховен, Шуман, Брамс, Скрябин

программа »

Антракт 10 мин.

Концерт заканчивается около 20:25.

2020, пятница, 24 января, 19:00.

Энн Рогген , альт

Тим Маккалоу , фортепиано

Шуберт, Прокофьев, Гершвин

Программа

»

Без антракта

Концерт заканчивается примерно в 20:15.

2019 Пятница, 13 декабря, 19:00.

Нада Радулович , виолончель

Каллан Брайант , фортепиано

Моцарт, Гайдн, Бетховен 9Программа 0089 »

Антракт 10 мин.

Концерт заканчивается около 20:30.

2019 Воскресенье, 1 декабря, 17:00.

Соня Бизе , арфа

Цвета резонанса:

Дебюсси, Форе, Дамаз, Рамо, Чайковский, Балакирев, Прокофьев

программа »

Без антракта

Концерт заканчивается примерно в 18:15.

2019 Пятница, 22 ноября, 19:00.

Алексей Тартаковский , фортепиано

Шопен, Стравинский

программа »

Без антракта

Концерт заканчивается около 20:10.

2019 Пятница, 15 ноября, 19:00.

Лиза Джой Ситжар , фортепиано

Шуберт, Бетховен

Программа

»

Без антракта

Концерт заканчивается примерно в 20:15.

2019 Воскресенье, 3 ноября, 17:00.

Trio Roi:

Sohyun Ahn , piano

Jee Sun Lee , violin/viola

Hyun Joo Kang , clarinet

Milhaud, Mozart, Stravinsky

Программа

»

Без антракта

Концерт заканчивается около 18:00.